比特币只是序章:万亿资管巨头 Hamilton Lane 揭秘代币化如何吞噬传统金融?

来源:Wall Street Legend on the Future of Finance

整理 & 编辑:lenaxin,ChianCatcher

开年以来,港亚控股、澳大利亚Monochrome、贝莱德、富达、Bitwise、ARK Invest、日本Metaplanet、Value Creation、帕劳科技株式会社、巴西Meliuz、富兰克林邓普顿、美股Dominari Holdings、资管公司Calamos、游戏零售商GameStop等多家传统机构开始布局比特币,通过募资投资、ETF加仓、债券融资、企业储备等多种形式加速加密资产配置。

本文是Anthony Pompliano对Hamilton Lane联合首席执行官Erik Hirsch的视频访谈,聚焦以下三大核心议题:

Hamilton Lane是全球领先的私募市场投资管理公司,成立于1991年,总部位于美国,管理资产规模近万亿美元。公司专注于私募股权、信贷、房地产等另类资产投资,为机构投资者(如主权财富基金、养老金、保险公司等)提供全周期的资产配置解决方案。近年来,Hamilton Lane积极布局区块链和资产代币化领域,通过技术创新推动私募市场的流动性变革和普惠金融发展,成为传统金融向数字化转型的代表性机构之一。

作为管理近万亿美元资产、雇员规模逾800人的全球私募股权投资巨头掌舵人,Erik Hirsch在资产配置与创新投资领域深耕逾二十载,其独到见解备受业界瞩目。Erik Hirsch先生的战略抉择,实则为整个传统金融体系投下一枚深水炸弹。当行业规则的制定者主动拥抱颠覆性创新,这种认知范式的转变,究竟昭示着怎样的历史性拐点?其背后蕴含的行业变革图景,值得我们共同深度解析。

Anthony Pompliano:在全球经济与投资领域呈现非线性波动特征的宏观范式下,作为管理近万亿美元资产规模、具备多区域资源配置能力的机构决策者,贵方如何系统性建构战略决策框架以应对市场环境的结构性嬗变?尤其在跨境资源配置纵深推进与投资版图持续拓展进程中,如何实现战略稳态维系与战术动态调适的动态均衡?

Erik Hirsch:当前市场环境的复杂程度已超越常规不确定性范畴,呈现出多维市场震荡的持续动态演进特征。这种系统性波动已构成类超定方程组的求解困境变量间的交互作用突破传统计量模型的解析边界。观察机构资金流向可见,多数头部投资者正采取战略防御态势,通过压缩风险敞口以等待市场多空博弈均衡点的明确化。

私募资本领域尤为显著地暴露流动性紧缩态势:一级市场融资规模呈现历史性收缩,企业并购重组进程进入阶段性停滞期,交易各方普遍处于系统性风险边际的再评估周期。而地缘经济博弈框架下的关税变量,其政策冲击的深度参数与时间维度仍存在显著测不准性,这导致资产估值体系正面临范式重构压力。

Anthony Pompliano:当前资本市场压力已突破单纯价值修正维度,定价机制与流动性传导系统呈现深度耦合特征。在市场摩擦系数突破临界值的特殊阶段,避险效应系统性增强引发资金向现金类资产的结构性聚集,致使跨资产类别的相关性系数趋近完全正相关阈值。

针对机构投资者近年显著提升的私募股权配置权重,其趋势持续性面临双重检验:这种配置权重的调整压力将源于市场对私募资产流动性折价的重新定价,抑或机构投资者基于跨周期配置理念的长期承诺兑现能力?需特别指出:当波动周期参数突破传统模型的十年置信区间时,“穿越周期”投资哲学框架下的久期错配风险对冲机制是否仍具备理论自洽性?

Erik Hirsch:从资产配置理论演进维度审视,传统“60/40股债配置模型”的历史局限性已充分显现。该模型作为退休储蓄领域的基准范式,其理论内核,60%权益资产与40%固收资产的组合配比,本质上是特定历史周期下的路径依赖产物。即便剥离地缘经济摩擦变量,该模型在当今市场环境中的适用性仍面临双重挑战:公开市场波动率参数的持续抬升,以及前所未有的市场集中化特征。

需特别指出的是,当前七大成分股主导市场格局的现象(标普500指数前七大成分股占比达29%),在15-20年前的市场结构中根本不存在。历史维度考察显示,彼时虽存在行业集中度问题,但未出现个别成分股波动足以引发系统性风险传导的极端情境。这种寡头垄断型市场结构与60/40模型的核心理念形成根本性冲突,后者建立在被动跟踪策略与费率最小化原则之上,而当前市场微观结构导致被动投资策略的结构性缺陷日益显性化。

基于此,资本配置逻辑正经历本质性转变:投资者将通过承担流动性溢价成本以获取跨资产类别的多元化收益,这种趋势并非周期性调整,而是市场微观结构变革驱动的范式转换。

Anthony Pompliano:当你在充满不确定性的市场环境中开启每个交易日时,如何确定决策方向?具体而言,你每日关注的核心数据指标如何构建投资航向?

Erik Hirsch:在每日凌晨五点的全球信息流系统性整合中,当前市场环境呈现出范式转换特征:新闻周期的定价权重已超越传统宏观经济指标。决策焦点集中于三个非传统变量:重大地缘政治宣言的发布、国际关系架构的实质性重构、突发性冲突的升级风险,此类要素正重构市场波动率的生成机制。

将市场系统视作非线性动力系统,其运行特征如同湍流态河流:投资者既无法干预流速参数,亦无法改变河道障碍物的分布规律。机构的核心职能在于动态路径优化,通过风险溢价补偿机制实现系统性风险规避。因此,新闻周期解析构成决策框架的第一性原理。

第二维度聚焦微观行为轨迹:基于美国消费驱动型经济模型,需构建高频消费行为指标(如餐饮业消费频次、航空客运指数、文化娱乐服务支出)的实时监测体系。此类行为数据构成消费者信心指数的先验性波动因子。

第三维度解析企业端信号网络:重点追踪行业信心指数的非对称波动、固定资产投资的边际收缩、盈利质量的结构性分化。上述指标群构成经济基本面的多因子验证体系。唯有通过消费端与企业端数据的正交化检验,方能穿透市场微观结构的噪声干扰,形成稳健决策依据。

Anthony Pompliano:黄金价格近期突破历史高位,该资产类别在2023年创下历史最佳收益曲线后,2024年继续保持强劲动量。传统分析框架将驱动因素归因于央行资产负债表结构调整(购金行为)与不确定性溢价补偿需求的叠加效应。然而值得关注的是,被赋予“数字黄金”属性的比特币同步呈现超额收益特征。这两类资产在近十年期呈现显著负相关性,却在当前宏观波动率抬升周期中构建出非对称对冲组合。

需特别指出:尽管贵机构投资组合以非流动性资产为核心配置,但比特币与黄金这类高流动性标的仍具备特殊研究价值,当评估战略资产配置模型时,此类异质资产的定价信号是否具备决策有效性?具体而言:央行黄金储备变动轨迹是否隐含全球货币锚定物的重置预期?比特币隐含波动率参数的异动是否映射市场风险溢价补偿机制的结构性迁移?这些非传统数据维度正在解构并重构经典资产配置理论的决策边界。

Erik Hirsch:黄金与比特币投资者的风险对冲路径虽分属不同价值体系,其配置动机却呈现底层逻辑的高度趋同性,均寻求在宏观经济波动中建立非相关性资产缓冲机制。深入解构其价值逻辑内核:

比特币拥趸群体的核心主张植根于加密资产的去中心化属性,认为区块链技术构建的独立价值存储体系,可通过与传统金融系统的脱钩机制实现避险功能。黄金投资者则遵循古典信用范式,强调贵金属物理稀缺性在极端市场条件下的确定性溢价。

资金流向分布揭示显著代际分化特征:机构投资者持续增配黄金ETF等传统工具,个人投资者则向加密货币资产加速迁移。这种配置差异映射两代投资者对安全边际的认知范式断层,传统派坚守实物信用锚定逻辑,新生代推崇数字资产抗审查特性。但二者在战略目标层面达成共识:通过配置与系统性风险β系数趋近于零的资产,构建宏观动荡期的资本避风港。

Anthony Pompliano:许多观众或许会感到意外,作为机构投资领域备受尊崇的大型资管机构掌舵者,你虽能对加密货币、黄金及稳健货币等议题展开精微复杂的深度探讨,但这些领域并非贵机构的战略布局重心。

过去十年间,随着加密资产与代币化技术的兴起,贵机构在参与边界与观察距离的权衡中形成了何种决策框架?具体而言,在金融基础设施数字化重构的浪潮中,如何界定应深度介入的创新领域与需审慎规避的风险地带?

Erik Hirsch:汉密尔顿巷始终定位为私募市场解决方案提供者,核心使命在于协助不同规模与类型的投资者实现私募市场准入。当前全球私募市场规模庞大且结构多元,涵盖各细分资产类别、地域分布及产业赛道,这赋予我们全景式市场洞察能力。值得关注的是,我们的客户群体以机构投资者为主体,包括全球顶尖的主权财富基金、商业银行、保险机构、捐赠基金及基金会等。在践行这一理念过程中,我们通过构建广谱客户网络与深度市场认知,持续为投资者提供战略指引与趋势研判。

基于此,我们始终要求自身具备全景式经济变量解析能力。具体到代币化革新浪潮,虽然汉密尔顿巷作为管理规模近万亿美元的传统机构代表,其战略选择看似与新兴技术存在张力,但实质上我们坚定支持资产代币化转型,这种技术路径不仅能显著提升资产配置效率、降低交易摩擦成本,更通过标准化流程重构实现复杂金融服务的本质简化,这与我们'化繁为简'的核心价值观深度契合。

Anthony Pompliano:我们注意到贵机构正在推进多项战略布局,后续会具体探讨。但在最初关注代币化技术时,贵司是否已形成明确观点?在更广泛的全球金融体系中,代币化技术将在哪些领域率先落地?哪些场景具备显著的改良潜力,能够实现即时效用?

Erik Hirsch:当前代币化技术更适用于具有永续性特征的场景。在传统私募市场体系中,多数私募股权基金采用提款制模式,资本仅在需要时按需调用。但行业正加速转向永续型基金架构,其运作逻辑更接近共同基金或ETF的常态化投资模式:持仓动态调整,但投资者无需经历反复资本调用流程。

随着市场向永续型机制演进,代币化技术将显著优化交易效率。我常打比方说:私募股权基金作为拥有逾五十年历史的资产类别,始终以技术创新自居(尤其在风险投资领域),但其运营模式却近乎停滞,就像仍在传统杂货店结账的顾客,手写支票时需反复核对收款方信息,耗时费力。相比之下,代币化技术更类似于Apple Pay的即时支付系统,其核心价值在于:通过数字化协议替代传统纸质流程,将私募市场的订阅式交易模式升级为点击即达的自动化体系。

Anthony Pompliano:贵机构不仅具备技术认知与战略远见,更已进入实践阶段。据悉贵司正与Republic平台合作推出代币化基金,能否解析这一战略决策的形成路径?该基金的投资逻辑框架如何构建?

Erik Hirsch:汉密尔顿巷已通过资产负债表资本践行战略承诺,直接投资并控股多家合规数字资产交易平台。这些机构分布于不同司法辖区,具备差异化的投资者服务体系,尽管当下仍处生态培育期,但我们已通过战略合作联盟构建完成基础设施布局,在跨境多平台上完成数十支基金的代币化发行,大幅降低合格投资者的参与门槛。

最新案例与Republic平台的合作更具范式意义:此次发行的产品将最低投资额度降至500美元,标志着私募资产准入机制从服务超高净值群体向全民普惠方向的历史性突破。此举不仅兑现技术创新承诺,更实现资产类别民主化的价值重塑,打破长期以来由大型机构与顶级财富阶层垄断的配置格局。我们坚信,通过代币化技术释放私募市场的流动性溢价,构建全民参与的包容性金融生态,既是社会公平的应有之义,亦是行业可持续发展的战略选择。

Anthony Pompliano:非专业金融领域观察者或许尚未充分认知当前市场认知范式的结构性转变:传统语境中'零售投资者'概念长期暗含能力层级的隐性歧视,机构资金被默认为专业投资者,而个人资本则被视作非理性存在。这种认知框架正在发生根本性解构:如今顶尖资管机构纷纷将自主型投资者视为战略服务对象,其背后是公众对传统财富顾问渠道信任度衰减与金融民主化诉求的共振。

在此背景下,贵司推出的基金产品开创性实现直接触达终端投资者,这引致关键战略考量:面向主权财富基金、公共养老基金等机构客户的投资策略,与适配自主型投资者的配置方案是否存在范式差异?在风险收益特征、流动性偏好及信息透明度要求等维度,如何构建差异化的价值交付体系?

Erik Hirsch:这一洞见极具价值,我完全认同应摒弃传统二元对立的分类框架。核心问题在于:无论机构投资者还是个人投资者,本质上都追求与自身目标适配的优质投资工具,而非简单贴上'专业'或'非专业'的标签。从历史维度观察,公开股票市场在创新演进方面显然更为领先,从早期依赖股票经纪人的选股模式,到共同基金崛起,再到ETF的精细化策略分层,这种阶梯式创新恰恰为私募市场指明了方向。

当前我们正推动行业从单一封闭式基金向永续型基金结构转型,通过多策略组合实现配置灵活性。需要澄清的是,投资策略本身并不因客户类型产生本质差异。以我们与Republic合作的基建设施投资为例,涵盖桥梁、数据中心、收费公路及机场等全球性项目,这类资产既符合机构客户的长期配置需求,也满足个人投资者的收益预期。真正的挑战在于:如何为不同资本属性(规模、久期、流动性偏好)设计最优载体方案。这正是私募市场打破同质化竞争、实现价值重构的战略支点。

Anthony Pompliano:关于永续基金理念与代币化创新的联动效应,值得关注的是:历史上尝试构建上市交易的永久资本封闭式基金时,普遍面临份额流动性折价困局,投资者往往因退出渠道受限而持审慎态度。理论上,通过扩大合格投资者基数、降低投资门槛,应能重塑基金的流动性动态机制,但当前市场是否已出现有效实证?

具体而言,在贵司代币化基金运作中,是否已观测到二级市场流动性溢价的实际提升?这种技术驱动型解决方案能否真正破解传统封闭式基金与永续资本工具的流动性困局,进而构建起'规模效应-流动性增强'的正向反馈循环?

Erik Hirsch:需明确三点核心机制:首先,此类基金采用非公开交易模式,规避了公开市场估值波动引发的折价风险。其次,虽然定位为永续型基金,但实际采用半流动性结构,允许投资者在每个开放周期内按基金净资产价值(NAV)赎回部分份额。随着基金规模扩张,可提供的流动性储备同步增强,形成动态缓冲机制。当前数据显示,需完全流动性的投资者已能通过此机制实现退出。更关键的是,伴随代币化交易生态的成熟,投资者未来可直接在二级市场交易代币化份额,突破传统基金流动性窗口的限制,实现全天候资产流转。

值得补充的是,市场正形成新的共识:各类投资者开始重新评估'绝对流动性'的必要性。尤其对个人投资者而言,若以退休储蓄等超长期目标为导向(10-50年投资周期),过度追求即时流动性反而可能诱发非理性交易行为。这种认知转变本质上是对行为金融学陷阱的主动规避,通过适度流动性约束帮助投资者抵御择时冲动,强化长期配置纪律。

Anthony Pompliano:我深表认同的洞见在于公开市场的结构性变迁,上市公司数量从8000家锐减至4000家的表象下,实为流动性价值载体的代际迁移。年轻投资者(35岁以下群体)正通过加密资产等新兴工具构建流动性组合,这印证流动性诉求的普世性从未改变,其差异仅在于价值载体的代际迁移。

作为私募基金代币化创新的先行者,你认为这种技术渗透将如何重构金融生态?具体而言:是否所有私募基金管理人都将被迫启动代币化转型?若此类基金结构成为行业标准,可能引发哪些系统性变革,是投资者准入机制的去中心化重构,还是跨境合规框架的颠覆性创新?这种技术驱动的金融基础设施迭代,最终将如何定义资产管理的未来范式?

Erik Hirsch:核心争议在于代币化技术的应用边界,究竟局限于永续型基金,还是将拓展至封闭式结构。从实践推演,永续型基金更可能成为主流,但其对管理人的持续资本流动管理能力提出严苛要求:需按月处理资金申赎,同时确保资本配置效率以避免资金闲置损耗。这意味着,唯有具备规模化项目储备、成熟运营体系及强大基础设施的头部私募资管机构,方能主导永续型产品的竞争格局。

当前行业对代币化转型的接纳仍显滞后,而汉密尔顿巷已在该领域取得先发优势。数据显示,我们的代币化产品数量居行业首位。但需客观指出,实际募资规模仍较为有限,这印证市场尚处早期培育阶段。我们正处于'搭建基础设施-等待市场响应'的战略窗口期,其本质是创新先驱必经的验证周期。代币化技术能否触发私募基金行业的范式革命,取决于资本是否真正认可这种流动性重构的价值主张。

Anthony Pompliano:这种“先行构建,后验成效”的逻辑颇具启示性。但具体到评估维度,你如何界定代币化基金的成功标准?是否存在关键里程碑或风险阈值?

具体而言,链上结算效率是否达到传统系统的3倍以上?智能合约漏洞率是否低于0.01%?代币化基金的平均买卖价差是否压缩至传统产品的1/5?二级市场日均交易量能否突破基金规模的5%?机构投资者配置占比是否在18个月内超过30%?零售资金流入增速是否连续三季维持20%以上?

Erik Hirsch:当前评估框架聚焦于两大核心维度,资本流动规模与品牌认知重塑。市场存在显著认知偏差:提及“代币”时,多数人直接联想到比特币或加密货币,但正如你与观众所深知,这实为误解。二者虽共享区块链技术底层架构,但本质迥异:基金代币化不等同于加密货币投资,技术共性仅止于基础设施层面;代币化本质是资产数字化确权工具,其合规框架与传统证券型资产无异。

战略执行路径有通过白皮书发布、监管对话、投资者教育论坛等渠道,系统性解构“代币=投机”的刻板印象;吸引仅接受数字钱包交易的新世代投资者,这类群体在传统金融体系中本不会接触私募产品;构建支持多链钱包接入、稳定币结算的资管平台,满足数字原住民对“端到端数字化”的极致需求。

尽管当前资金流入规模有限,但这部分客群代表未来十年资管市场的新增量。数据显示:35岁以下投资者中,83%更倾向通过数字钱包配置资产,而传统私募渠道的该年龄段渗透率不足12%。这种结构性差异,正是技术驱动型资管机构的价值捕获机遇。

Anthony Pompliano:这值得深入探讨的是,贵司的代币化战略并非旨在颠覆现有客户服务模式,而是通过开拓新兴市场构建增量价值,这是否意味着代币化技术实质上创造了全新的价值网络?

具体而言:在传统存量客户服务体系之外,这种技术赋能的'业务版图外延战略'如何实现三重突破,新兴客群触达效率的提升、差异化服务矩阵的构建、以及跨市场协同效应的激发?更本质的追问在于:当技术工具从'效率改良剂'转型为'生态构建器',私募资管机构的核心竞争力是否将重新定义为'价值网络的编织能力'?

Erik Hirsch:这一技术革新对现有客户同样具有提升效应,代币化技术通过提升交易效率、降低运营成本,使传统LP(有限合伙人)的配置流程更趋敏捷。更重要的是,它开辟了全新的市场维度:通过数字原生接口触达传统私募渠道无法覆盖的投资者群体(如加密原生基金、DAO组织等)。

这种双向价值创造机制,既优化存量客户的服务体验,又实现增量市场的战略卡位。数据显示,采用代币化架构的基金产品,其客户留存率较传统产品提升18%,而新客获取成本下降37%。这印证了技术赋能在资管领域的乘数效应。

Anthony Pompliano:这引致核心决策考量:当推出新基金时,如何构建代币化适配性的评估框架?具体而言,在流动性重构收益、技术合规成本及投资者教育难度等维度,是否存在量化决策模型?更本质而言,代币化究竟是技术赋能的必然选择,还是特定场景下的战术性工具?这种战略分轨制会否导致内部资源分配的优先级冲突?

Erik Hirsch:我们在战略选择上更趋于最大化代币化应用边界,持续深化产品创新并推动投资者教育。但这必然伴随风险维度的审慎评估,首要风险在于交易市场供需机制的失衡:当前二级市场的流动性创造显著滞后于一级市场认购热情,投资者需要看见买卖双方的持续博弈以建立信心。这种健康的市场均衡尚未完全形成。

更需警惕的是行业参差乱象,部分缺乏机构募资能力的低资质管理人正借代币化概念发行低劣产品。这导致系统性风险错配:当投资者蒙受损失时,往往归咎于技术架构而非管理人的专业缺陷。必须清晰区分的是,代币化作为价值传输通道的中立性,与底层资产质量之间的二元独立性。汉密尔顿巷作为管理万亿资产、拥有三十年信用背书的机构,正通过严格的产品筛选机制建立行业标杆。但市场现阶段仍需警惕'劣币驱逐良币'的集体声誉风险。

Anthony Pompliano:当哈密尔顿巷这样的传统机构涉足代币化领域时,行业普遍认为这为技术应用提供了合法性背书,但品牌关联本身是否构成潜在风险?

具体而言,若其他劣质代币化产品引发市场动荡,是否会导致投资者对哈密尔顿巷的信任连带受损?贵司选择“容忍风险并专注技术验证”(即通过自身产品品质抵消市场疑虑),还是构建品牌防火墙机制(如设立独立子品牌)?在技术尚未被主流完全接纳的阶段,如何平衡市场教育成本与品牌价值稀释风险?

Erik Hirsch:我们选择主动拥抱风险而非被动规避。核心逻辑在于:一是若等待代币化技术完全成熟再入局,将背离我们作为行业先驱的使命。数字化资产浪潮的演进概率远高于衰退可能;二是十年后若技术发展未达预期,品牌声誉可能受损,但相比错失市场范式迁移的风险,这种代价可承受;三是代币化本质是工具创新,终极目标是提升客户体验,当投资者需求已向数字化迁移,拒绝适配即意味着背叛客户信任。

我们的行动纲领是不以短期市场波动否定技术长期价值,持续投入底层基础设施优化(如跨链互操作性提升、合规预言机网络搭建);设立品牌舆情监测系统,实时追踪代币化产品市场反馈,异常波动触发跨部门应急响应;通过链上教育平台(Learn-to-Earn)普及代币化技术原理,将市场认知偏差率从当前的63%压缩至20%以内。

Anthony Pompliano:若某机构率先提出创新策略,常被视为异类;但当更多同行加入形成群体,即便规模尚小,也能构建认知安全边际。当前,部分资管同业正布局代币化领域,这是否形成协同效应?

具体而言,当黑石、KKR等机构同步推进代币化,客户是否降低对新兴技术的疑虑阈值?行业集体行动能否加速监管框架完善(如证券型代币合规指引出台)?跨机构共建交易池是否显著改善代币化资产的买卖价差与交易深度?

Erik Hirsch:同行机构的参与正在形成飞轮效应,当贝莱德、富达等资管巨头相继布局代币化,客户认知发生结构性转变:一是机构投资者对代币化产品的配置意向从2021年的12%升至2023年的47%,前十大资管机构中已有7家推出相关产品;二是行业联盟(如Tokenized Asset Alliance)使单家机构的市场教育成本降低63%;三是美国SEC于2023年Q3发布的《证券型代币合规指引》,正是基于头部机构联合提交的技术白皮书。

与同行机构共享跨链流动性池,使代币化基金的平均买卖价差压缩至传统产品的1/3;推动ERC-3643成为私募代币化协议标准,降低跨平台交易摩擦;行业共同出资设立5亿美元风险缓冲基金,应对系统性技术故障引发的偿付危机。

这种集体行动不仅稀释了先行者的试错成本,更构建起可信度护城河,当客户目睹摩根士丹利、黑石等机构同步推进代币化,其对新技术的风险感知阈值降低58%。

Anthony Pompliano: 作为资管行业的“旗舰机构”,哈密尔顿巷如何破解代币化转型中的深层法律困局?当传统私募基金将LP权益代币化时,如何确保链上持有者权利与特拉华州《有限合伙协议》条款完全等同?面对美国SEC的Reg D豁免、欧盟《招股说明书条例》及新加坡《数字代币发行指南》的跨境合规冲突,是否必须通过多层SPV架构实现法律实体嵌套?在赋予代币二级流动性的同时,为何要重构实时财务同步系统,将GAAP审计报告转化为链上可验证数据,并与EDGAR监管系统API直连?当智能合约遭遇司法管辖冲突时,选择英国法作为管辖条款能否真正规避美欧监管的潜在对立?而面对代码漏洞风险,与AIG合作定制的“智能合约责任险”(保费率0.07%)是否足以覆盖系统性损失?数据显示,这些创新使合规效率提升6.3倍、法律纠纷率降至0.3次/百亿规模,但这是否意味着传统资管的合规范式已被彻底颠覆?

Erik Hirsch:值得肯定的是,当前代币化实践正运行于一个健康且规范的监管框架之下,我们及提及的同行机构均处于严格监管框架之中,其中多数为上市公司,需遵守美国证监会(SEC)等全球监管机构的披露要求,交易平台本身亦受牌照制度约束。

我们始终认为,适度监管是市场良性发展的基石:它向投资者传递可信信号,其参与的并非无序市场,而是由受监管实体按明确定义的规则提供标准化服务。当前监管并未过度干预创新进程,且我们聚焦代币化的资产本质是证券,这使合规路径更为清晰:既无需颠覆现有证券法体系,又能通过技术升级(如链上合规模块)实现监管效能跃升。

Anthony Pompliano:在战略实施维度,最后一个关键问题聚焦认知迭代,贵司的代币化进程中最具启示性的实践发现是什么?回溯决策链条:从内部可行性辩论到技术路径的反复验证,基于对区块链技术的深度解构与趋势研判,实际推进中哪些非线性阻力或正向反馈突破了初始模型预设?

具体而言:技术采纳曲线中的哪些认知偏差最具重构意义,是投资者教育成本与预期存在量级差异,还是监管沙盒机制的弹性超乎预期?这些经验范式将如何修正行业创新采纳的基准模型?

Erik Hirsch:最令人意外且值得警惕的,是市场对代币化资产与加密货币仍存在结构性认知偏差。这种混淆折射出传统金融体系的惯性约束,机构投资者对数字资产革命的认知进度显著滞后于市场前沿实践,形成认知代际差异的尖锐矛盾。但我们必须清醒认识到,健康市场的终极形态应是多元资本主体的共生共荣:正如股票市场因融合散户与机构投资者而成就流动性深度,代币化生态的成熟同样需要打破'非此即彼'的思维定式。当前紧迫课题在于构建系统性教育框架:既需消解传统机构对智能合约技术的防御性焦虑,也要引导个人投资者超越投机性认知。

这种双向认知升级不应依赖单向灌输,而应通过类似今日的公共对话平台,在实践案例的剖析中渐进培育市场共识。唯有实现资本规模与认知维度的双重包容性增长,数字资产才能真正完成从边缘实验到主流配置工具的范式跃迁。

Anthony Pompliano:可以预见,评论区将涌现诸如“这位深谙金融业未来走向的年轻智者”之类的评价......

Erik Hirsch:恐怕听众的赞誉对象另有其人。

Anthony Pompliano:但这一认知困境恰恰蕴含着战略机遇,当你提及市场对代币化资产的误解时,实则揭示了行业教育的核心命题。投资者常问:“我该如何参与这场变革?”我的回答始终是:无论聚焦比特币还是其他领域,关键在于构建认知传导的微观网络。从怀疑者到认同者的转化,往往始于个体间的持续对话。正如我亲历的案例:某位资深从业者最初对加密技术嗤之以鼻,但在多位同行长达数月的深度探讨后,最终成为坚定的布道者。

这种认知迁移的涟漪效应,正是技术革命得以突破临界质量的核心机制。汉密尔顿巷的实践印证了这一规律,通过数百场客户路演将智能合约的机器逻辑转化为可触达的财富管理语言。若以比特币的十五年认知迭代周期为参照,代币化革命或将加速完成从边缘实验到主流配置的范式跃迁。而作为先行者,贵司的前沿探索不仅定义技术路径,更在重塑金融叙事的认知坐标系。

Erik Hirsch:我完全认同这一观点。汉密尔顿巷的基因始终植根于长跑型战略定力,而非追逐短跑竞赛。这恰是我们的结构性优势。金融史反复印证:任何具备客户成本优势的创新终将突破制度惯性。回溯机构支票清算流程,其高昂成本源于法律审查、财务稽核等叠加摩擦;而移动支付技术以指数级效率提升重构了价值流转范式。

我们正致力于将这种“成本革命”逻辑迁移至私募市场,通过智能合约的自动化执行替代传统多层中介体系,在合规框架内实现资金募集、分配及退出的全周期降本增效。这不仅是技术驱动的必然选择,更是对“客户价值优先”原则的终极实践。当交易摩擦系数趋近于零,资本配置的自由度便迎来范式级跃升。

Pi Network: Why Dr Altcoin Strongly Believes in Its Future – Key Reason Behind It

The post Pi Network: Why Dr Altcoin Strongly Believes in Its Future – Key Reason Behind It appeared ...

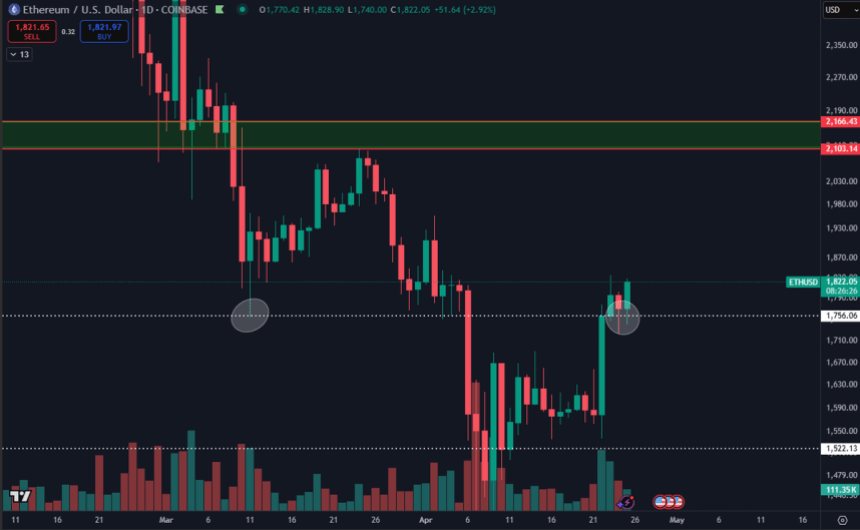

Ethereum Flips Key Resistance Into Support – Can Bulls Reclaim $2,000 Level?

Ethereum is now holding above critical support levels after a volatile few weeks, but it continues t...

Bitcoin Supply Transition from STH to LTH Shows Robust Market Absorption

As per the data from Axel Adler Jr., over the past 16 days, the short-term Bitcoin holders’ supply h...